Прорисовывая Байкал

Как определить траекторию развития региона.

Первые географические карты появились, вероятно, задолго до письменности: картоподобные наскальные рисунки, найденные в Чехии и Испании, сделаны многие тысячи лет назад. Но общественное признание к картографам и географам приходит не так уж часто. Пожалуй, можно вспомнить Государственную премию СССР 1985 года, присвоенную большому междисциплинарному коллективу авторов «за разработку теории и методов медицинской географии и внедрение их в практику народного хозяйства». И вот награды удостоились авторы атласа «Байкальский регион: общество и природа».

Премию Правительства РФ в самом конце 2024 года получили: руководитель работы директор Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН (Иркутск) доктор географических наук Игорь Владимиров, а также директор Института динамики систем и теории управления им. В.М.Матросова СО РАН (Иркутск) академик Игорь Бычков; заведующий лабораторией ИГ СО РАН доктор географических наук Александр Батуев, старший научный сотрудник ИГ СО РАН кандидат географических наук Виктор Богданов, старший научный сотрудник ИГ СО РАН кандидат географических наук Цыренжап Дашпилов, ведущий научный сотрудник

ИГ СО РАН доктор географических наук Татьяна Калихман, главный научный сотрудник ИГ СО РАН доктор географических наук Леонид Корытный, ведущий научный сотрудник Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований доктор медицинских наук Наталья Ефимова, старший научный сотрудник Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева СО РАН (Иркутск) кандидат экономических наук Ирина Иванова.

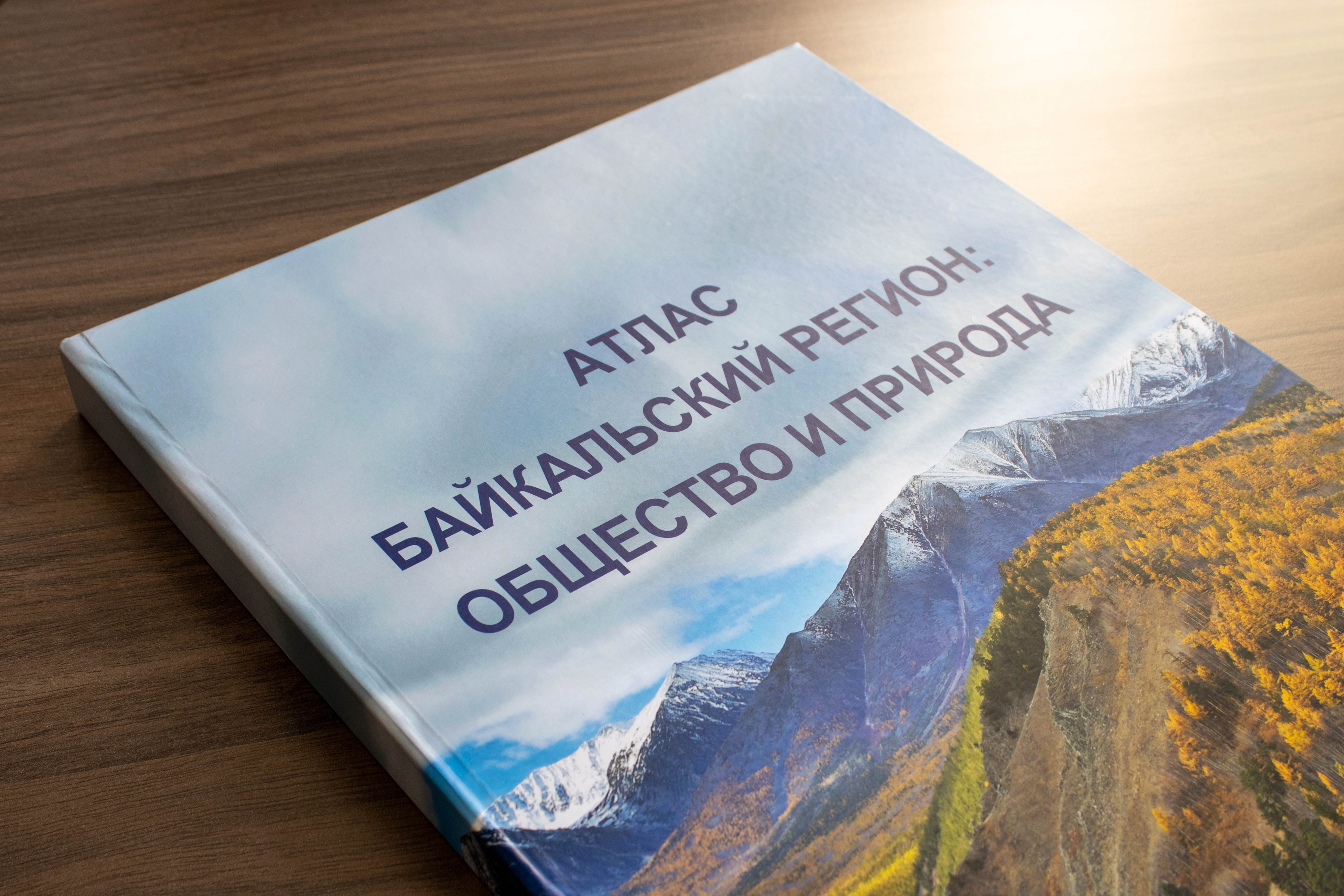

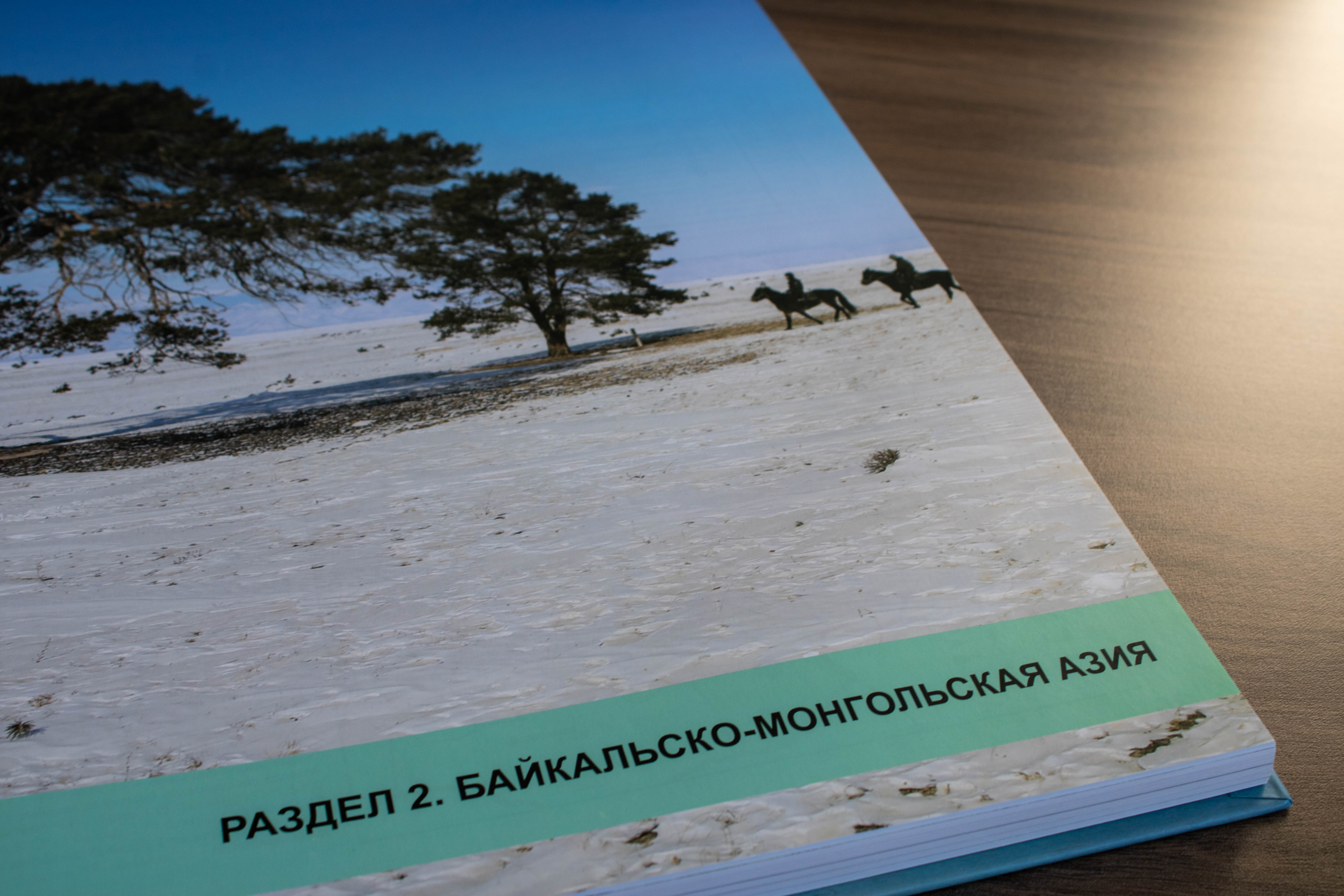

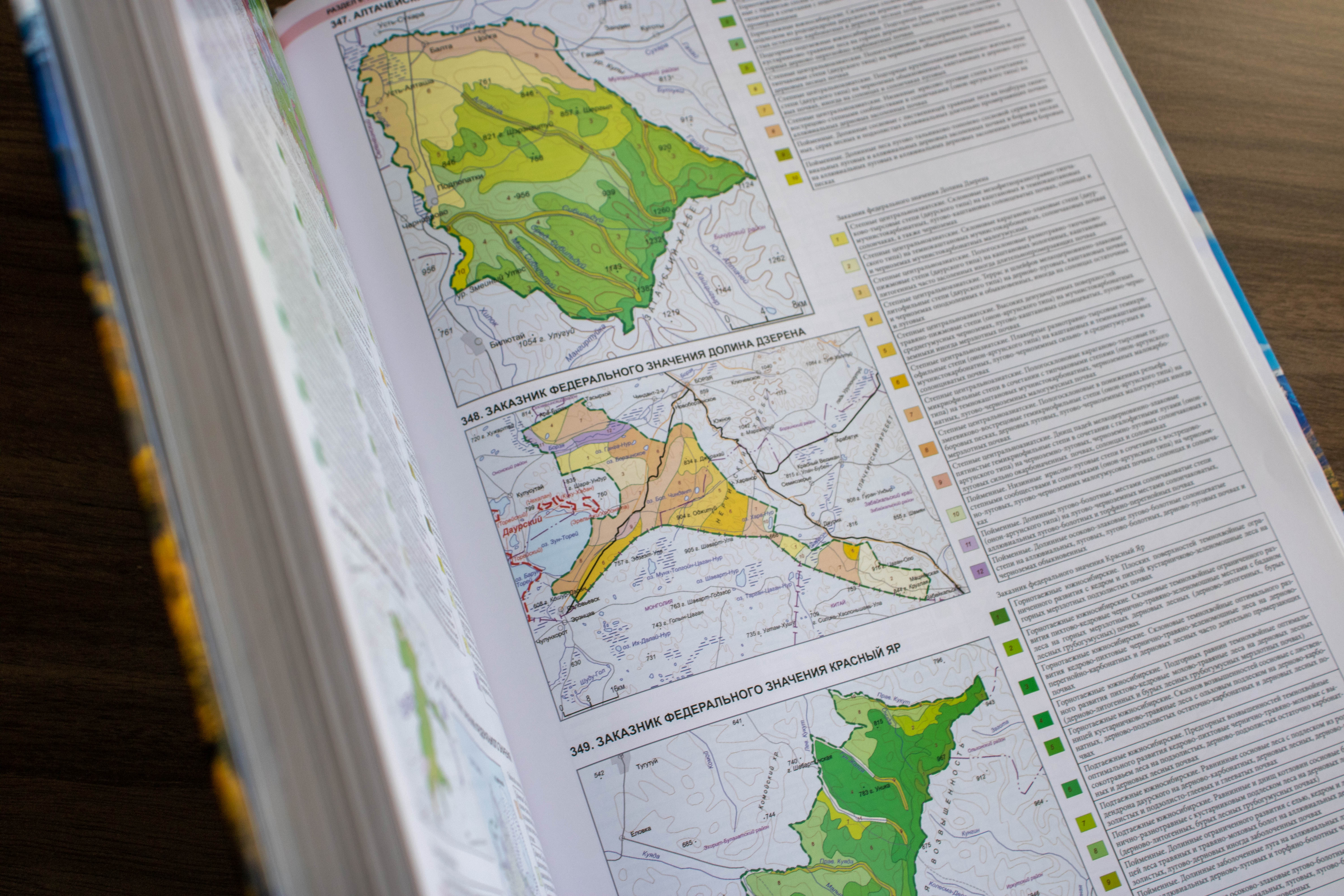

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сразу отметил перспективность работы: «Собранный в атлас Байкальского региона массив данных поможет при реализации различных задач развития территории. Равно как и интеллектуальные системы дистанционного мониторинга природной и техногенной сред для секторов цифровой экономики». И действительно, на 354 разномасштабных картах, подготовленных творческим коллективом из 200 специалистов, представлена комплексная, многоцелевая и многоуровневая картографическая модель Байкальской природной территории. Но это не картография в классическом представлении: созданный специалистами Института динамики систем и теории управления СО РАН геопортал дает прямой выход, если так можно сказать, в мировое пространство. Кстати, атлас «Байкальский регион: общество и природа» признан одним из лучших результатов Российской академии наук за 2021 год.

В атласе впервые собрана полная комплексная информация о современном состоянии экосистемы, экономики, населения крупного российского региона, с отображением влияния социально-экономических процессов на окружающую среду, с учетом роли уникального природного объекта озера Байкал. Неудивительно, что встретились мы с одним из лауреатов премии, академиком Игорем БЫЧКОВЫМ (на снимке слева), на заседании Президиума Сибирского отделения, где он представлял отчет о деятельности в 2024 году Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал, заместителем председателя которого является. Так что темой беседы стали не только научные достижения, приведшие к премии правительства, но и проблемы самого глубокого пресноводного озера планеты. Начали, как водится, с проблем.

Неочищенные стоки

Самой критической из них Научный совет считает эвтрофикацию (насыщение водоемов биогенными элементами) прибрежной зоны Байкала. Впервые проблема рассматривалась в феврале 2024 года на заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, а способствовало ее возникновению загрязнение жемчужины Сибири неочищенными сточными водами.

– Игорь Вячеславович, в вашем докладе прозвучало, что около Байкала нет ни одного нормально работающего очистного сооружения…

– Здесь надо учитывать принятые правительством нормативы допустимой концентрации загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых в Байкал. Но, говоря откровенно, достичь той чистоты воды, которая характерна для озера, в сбросах попросту невозможно. Поэтому наш Научный совет предлагает следующее решение: предусмотреть очистку сточных вод и сброс их в реки, впадающие в Байкал. Тогда за счет перемешивания и осадков воды успеют стать чище, прежде чем дойдут до озера. Подчеркну, Российская академия наук и Минприроды предложили взвешенные требования. Выполнить нормативы по концентрации загрязняющих веществ за счет современных очистных технологий вполне возможно. Необходимые меры для снижения эвтрофикации должны включать строительство систем водоотведения и очистки сточных вод в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории; разработку единой для Иркутской области и Республики Бурятия комплексной системы водоотведения и очистки стоков; в перспективе - проработку схемы коллектора по сбору, транспортировке и очистке стоков Южного Байкала с выведением за пределы водосбора озера.

Основная проблема, по решению которой у министерств и ведомств даже нет согласованной позиции, - сточные воды острова Ольхон. Рек на острове нет, а отходы, увы, есть. Причем необходимо учитывать, что постоянно проживают в деревнях и на турбазах Ольхона десятки человек, а в высокий сезон там появляются тысячи туристов. Поэтому режим функционирования очистных сооружений должен зависеть от сезона. Наверное, лучшим выходом может стать строительство модульных очистных сооружений и подключение их по необходимости. Но этот вопрос требует серьезного изучения с точки зрения и науки, и технологий.

Вообще, недостаток научного сопровождения и экспертизы принимаемых на разных уровнях нормативных актов, а также пробелы в существующей системе мониторинга уникальной Байкальской природной территории проявляются на каждом шагу. Приведу лишь один пример: пресловутые отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Шлам-лигнин, сложенный на берегах озера, никто не изучал со времени закрытия БЦБК. И выяснилось, что в некоторых карьерах на глубине 5-6 метров отходы превратились в камень. Что с ними произошло? Вопрос требует дальнейших исследований.

Незамерзающие воды

Поздний ледостав отмечали на Байкале неоднократно, в том числе в XXI веке. Эта зима в Сибири необычно теплая, вот и самое большое озеро планеты не спешит покрываться льдом. Ситуация вроде бы не исключительная. Бывало, что лед вставал на Байкале в середине февраля. Однако здесь есть фронт работ для институтов СО РАН.

– Вы предложили подробно исследовать ситуацию с поздним ледоставом силами институтов отделения. Какие есть предпосылки к таким работам? Что тревожного в позднем ледоставе?

– Известный исследователь Байкала директор-организатор Байкальского музея Владимир Абрамович Фиалков как-то сказал: «Если Байкал один раз не замерзнет, он не замерзнет никогда». Пока это утверждение никто не подтвердил и не опроверг. То, что наличие ледяного покрова существенно влияет на гидрологический режим, - аксиома. С точки зрения экономики регион выигрывает: не только Байкал не замерз, текут и малые реки, себестоимость электроэнергии, выработанной на ГЭС, ниже, чем на ТЭЦ, да и отопления в теплую зиму нужно меньше.

Но подробного изучения требуют вопросы экологии: лет 20 назад специалисты из Лимнологического института СО РАН установили, что весной прямо с кромки льда, соединяющейся с водой, начинают расти нитевидные колонии диатомовых водорослей, которые свисают с нижней поверхности льда в воду, их длина - от нескольких десятков сантиметров до 2-3 метров. Как они будут расти, какова будет их биомасса, когда слой льда толщиной в 10 сантиметров, а не в метр? На льду приносит потомство самый фотогеничный озерный эндемик байкальская нерпа. Конечно, северная часть водоема, где обитают эти млекопитающие, уже начинает замерзать, но было бы логично сделать опережающие исследования на случай дальнейшего потепления.

В 1958 году наши ученые поехали в Монголию, чтобы изучить последствия разрушительного Баян-Цаганского землетрясения. Но тогда специалисты не имели данных о параметрах изменений геологической среды, которые предшествовали этому событию, - не было соответствующей системы наблюдений. А сегодня сотрудниками Института земной коры СО РАН в рамках крупного проекта, поддержанного Минобрнауки РФ, создана система комплексного мониторинга опасных геологических процессов (землетрясений, оползней, обвалов и др.). В итоге уже получены первые результаты прогнозирования предвестниковых явлений опасных землетрясений, произошедших на Байкальской природной территории в 2020-2022 годах.

Так и с поздним ледоставом: только научные исследования и непрерывный мониторинг помогут спрогнозировать ситуацию. Есть еще один серьезный момент: надо понять, почему не замерзает Байкал, вследствие природных или антропогенных изменений. Это очень важная научная задача, и было бы неправильно упустить шанс ее исследовать.

Доступные карты

– Игорь Вячеславович, вернемся к поводу нашего интервью - премии Правительства РФ в области науки и техники за атлас «Байкальский регион: общество и природа». Расскажите подробнее об этой работе…

– Еще на конференции 1947 года по изучению производительных сил Иркутской области говорилось о необходимости создания в регионе Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР. И уже 1 февраля 1949 года распоряжением Совета министров СССР был создан Восточно-Сибирский филиал Академии наук СССР включающий Институт геологии, Институт энергетики и химии, биологический и географо-экономический секторы. В 1957 году в Иркутске основан Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР (ныне - Институт географии им. В.Б.Сочавы СО РАН), который занимался картографией и в фундаментальном плане, и в прикладном. Без ИГ СО РАН не было бы ни зонирования Байкальской природной территории, ни траектории БАМа, ни схемы нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан».

В 1990-х годах после защиты кандидатской диссертации я, специалист в области информационных технологий, искал новое перспективное направление исследований и пришел к директору Института географии академику Владимиру Воробьеву с предложением сделать картографические материалы доступными для всех - обеспечить их публикацию в Интернете. Владимир Васильевич мне сказал: «Молодой человек, карты - это искусство. Его нельзя сделать расхожим материалом». Лишь через три года после этой встречи была опубликована наша совместная статья, посвященная вопросам развитии геоинформатики. И премия, о которой речь идет сегодня, получена в том числе за реализацию атласа не только в бумажном виде, но и с использованием геопортальных технологий.

Картографы, основываясь на сделанных их предшественниками работах, актуализировали и свели вместе 354 карты, относящиеся к Байкальской природной территории. Благодаря Русскому географическому обществу этот роскошный атлас был напечатан. Но такие издания дороги. А мы сделали эти карты доступными для всех.

По большому счету в этой работе ставится извечный вопрос: Байкал на благо природы или человека? Скажу честно, я решительный противник колючей проволоки, ограждающей заповедные места. Но и хозяйствовать в условиях уникальной экосистемы так, как мы, к сожалению, привыкли на других территориях, нельзя. Нужно находить компромиссные решения, которые позволяют снимать социально-экономические проблемы и при этом сохранять Байкал. Вернемся к тому, с чего начали беседу, к вопросу об очистных сооружениях. Мы об этом мало говорим, но основная часть микропластика попадает в окружающую среду не от пластиковой посуды, а из стиральных машин. Почти все современные ткани - искусственные, они изнашиваются, а очистные сооружения не улавливают микропластик в принципе, надо разрабатывать новые технологии очистки. Атлас, о котором идет речь, и был направлен на решение таких животрепещущих вопросов. И мы рады высокой оценке нашего научно-просветительского издания.

Но работа на этом отнюдь не закончена: в планах - комплексный «Атлас Азиатской России». И там мы хотим с помощью карт провести прогноз развития территорий - наглядно продемонстрировать, какими будут регионы, если мы выберем «зеленую экономику», а какими при ином способе хозяйствования. Что будет с Азиатской Россией в зависимости от того, на что сделать ставку: на промышленность или на сельское хозяйство. В работе примут активное участие наши основные специалисты по прогнозам - ученые Института экономики и организации производства СО РАН. И, конечно, это выход на новый уровень для наших географов - сотрудников Института географии СО РАН. В России, кстати, всего три специализированных института такого профиля: Институт географии РАН, Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН и наш. Именно им предназначено прочертить на карте траекторию будущего развития страны.

Подготовила Ольга Колесова, газета "Поиск" № 6, 2025 год.

Материал взят с сайта https://poisknews.ru